إيران في مفترق طرق.. النظام يسعى للبقاء والمجتمع يرغب في التجدد

تقف إيران اليوم عند مفترق بين التفكك وإعادة البناء؛ فالنظام القديم لم يسقط بالكامل بعد، والمجتمع الجديد لم يتشكل بعد بصورة كاملة.

"إيران إنترناشيونال"

تقف إيران اليوم عند مفترق بين التفكك وإعادة البناء؛ فالنظام القديم لم يسقط بالكامل بعد، والمجتمع الجديد لم يتشكل بعد بصورة كاملة.

بعد عدة أشهر من استقالة روزبه بارسي، المدير السابق لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الشؤون الدولية السويدي، نشرت صحيفة سويدية تفاصيل تقرير تحقيقات المعهد حوله، والذي أظهر أن بارسي استفاد من اسم إحدى الجامعات وكذلك ملايين الكرونات من التمويل الحكومي.

روزبه بارسي الرئيس السابق لـ"NAIAK"، متهم بـ"الضغط لصالح النظام الإيراني".

وأكدت صحيفة "فوكوس" السويدية في تقريرها أن بارسي استخدم جامعة "لوند" لإضفاء الشرعية على جمعيته، ومن خلال ذلك حصل على ملايين الكرونات من التمويل الحكومي.

ونقلت "فوكوس" عن جاكوب هالجرين، رئيس معهد الشؤون الدولية السويدي، بشأن سبب اضطرار بارسي لمغادرة المعهد، قوله: "توفرت معلومات جديدة حول جمعية كان بارسي يديرها لسنوات. وخلصنا إلى أن نشاطاتها لا تتوافق مع وظيفته كمدير برنامج".

وفي يونيو (حزيران) الماضي، استقال بارسي من منصبه كمدير برنامج الشرق الأوسط في المعهد.

وبعد الكشف الإعلامي في السويد عن ارتباطه بشبكة تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية تهدف للتأثير على سياسات الدول الغربية، أجرى معهد الشؤون الدولية السويدي تحقيقًا خلص إلى أن بارسي لم يكن شفافًا بشأن علاقاته وتعاونه مع القوى المؤيدة للنظام الإيراني.

ورفض هذا التحقيق المستقل تورط بارسي في "حملة النفوذ" للنظام الإيراني، لكنه انتقده بسبب عدم الشفافية حول دوره في الشبكة المرتبطة بالنظام الإيراني.

ووفقًا لهذا التحقيق، أسس بارسي جمعية باسم "مجموعة أبحاث إيران–أوروبا" والتي كان هدفها تعزيز العلاقات بين إيران والعالم، ولاحقًا غيّرت الجمعية اسمها إلى "EMERG".

وذكرت صحيفة "فوكوس" أنه رغم أن التحقيق لم يجد دليلًا على أن بارسي أو جمعيته تلقا تمويلًا من طهران، إلا أنه أظهر أن الجمعية حصلت على ملايين الكرونات من ميزانية الحكومة السويدية.

وأضافت "فوكوس" أن تمويلات أيضًا جُمعت تحت اسم جامعة "لوند"، وأن "مجموعة أبحاث إيران–أوروبا" لا تزال مسجلة في مكتب تسجيل الشركات بعنوان جامعة "لوند".

ارتباط جمعية بارسي بجامعة لوند

وكتبت "فوكوس" أن الصور من صفحة الويب القديمة للجمعية، والتي أصبحت غير نشطة الآن، تظهر أن الجمعية قدمت نفسها على أنها تابعة لجامعة لوند، وأن معلومات الاتصال تضمنت اسم "جامعة لوند" أسفل اسم الجمعية مباشرة.

كما استضافت الجمعية ندوات حول إيران في مبانٍ تابعة لجامعة "لوند".

كما ظهر ارتباط الجمعية بالجامعة في قائمة لعام 2015، حيث كانت "مجموعة أبحاث إيران–أوروبا" مسجلة جنبًا إلى جنب مع مؤسسات معروفة مثل معهد أبحاث الدفاع السويدي، ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، والمنظمة السويدية للتنمية الدولية.

وأشارت "فوكوس" إلى وثيقة أخرى تظهر أن الجمعية تلقت مبالغ لمشاريع داخل النظام المحاسبي للجامعة، بما في ذلك نفقات السفر والتمثيل والمؤتمرات.

وتظهر وثيقة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 أن أكثر من 41 ألف كرونة من ميزانية الجامعة انتقلت إلى مشروع مجموعة أبحاث إيران–أوروبا.

وقالت غيسلا ليندبرغ، مسؤولة الاتصال بكلية العلوم الإنسانية واللاهوت في الجامعة، ردًا على أسئلة "فوكوس" حول العلاقة بين الجامعة والجمعية: "هذا عنوان قديم موجود منذ زمن (لا نعرف بالضبط منذ متى). وبما أن الجمعية ليس لها علاقة بكلية العلوم الإنسانية، يجب تحديث وحذف معلومات العنوان".

وعلى الرغم من الوثائق التي تظهر هذه التحويلات، لم تُدلِ جامعة لوند بأي تصريح حول ميزانية المشروع أو تحويل الأموال.

وكتبت "فوكوس" أن مجموعة أبحاث إيران–أوروبا كانت تُقدّم على أنها جزء من جامعة لوند، في حين كانت في الواقع جمعية خاصة، مؤكدة أن الجمعية حصلت على ملايين الكرونات من مؤسسات وصناديق من خلال شرعيتها الجامعية.

فعلى سبيل المثال، وقعت مؤسسة سويدية في ديسمبر (كانون الأول) 2016 عقدًا مع الجمعية لإجراء دراسة حول احتياجات قدرات موظفي القطاع العام الإيراني.

وذكرت "فوكوس" أن المسؤول عن الاتصال كان روزبه بارسي، وأن المؤسسة السويدية كانت تعلم أن الجمعية مسجلة بعنوان جامعة "لوند" وتقدم نفسها كجزء من الجامعة، لأن عنوان الجمعية كان مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة "لوند".

وقالت المؤسسة السويدية ردًا على صحيفة "فوكوس": "نتأكد من جدية الجهات المتقدمة للتمويل من خلال الحوار المباشر معها. وفي هذه الحالة، كان من الواضح أن طلب التمويل مقدم من قبل مجموعة أبحاث إيران–أوروبا نفسها".

وأضافت "فوكوس": "لذلك، عندما تم توقيع العقد ودفع المال، كانت المؤسسة السويدية على علم بأن "مجموعة أبحاث إيران–أوروبا" جمعية خاصة تعمل تحت اسم الجامعة".

وأشارت الصحيفة إلى مثال آخر، حيث دفعت وزارة الخارجية السويدية حوالي 365 ألف كرونة لمؤتمر في طهران عام 2015 للجمعية، والذي كان من المفترض إقامته بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية والدولية الخاضع مباشرة لوزارة الخارجية الإيرانية.

وذكرت "فوكوس" أنه في طلب التمويل المقدم لوزارة الخارجية السويدية، كتبت جامعة لوند بصفتها مقدم الطلب: "طلب تمويل لمجموعة أبحاث إيران–أوروبا.

وأضافت الصحيفة: "وبذلك سجلت وزارة الخارجية السويدية طلب مجموعة أبحاث إيران–أوروبا على أنه طلب الجامعة".

وبحسب التقرير، تم إلغاء جزء كبير من البرنامج لأسباب سياسية، وعادت الجمعية بأكثر من 200 ألف كرونة، لكن مجموعة صغيرة سافرت إلى طهران وعقدت اجتماعات مع معهد الدراسات السياسية والدولية وأفراد آخرين في العاصمة الإيرانية.

ووفقًا لتحقيقات معهد الشؤون الدولية السويدي، تلقت "مجموعة أبحاث إيران–أوروبا" أيضًا تمويلًا من مصادر دولية مثل مؤسسة روكفلر، وبرلمان أوروبا، ومؤسسة هاينريش بُل، ووزارتي خارجية بريطانيا وسويسرا، وتعاونت مع جامعات برينستون وكاليفورنيا، ولوس أنجلوس.

وعلى الرغم من استقالته من المعهد، لا يزال بارسي يعمل كباحث في جامعة "لوند"، ويشارك كخبير في وسائل الإعلام حول النزاعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك راديو السويد، لكنه لم يرد على طلب "فوكوس" لإجراء مقابلة.

رد فعل الحكومة السويدية

وقالت ماريا مالمير ستينيرغارد، وزيرة الخارجية السويدية السابقة، في 6 فبراير (شباط) الماضي: "الادعاءات الموجهة [ضد بارسي] جدية جدًا".

وأضافت ستينيرغارد: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

وكانت "إيران إنترناشيونال" و"سمافور" قد كشفا في تحقيق مشترك نُشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عن شبكة النفوذ للنظام الإيراني في الغرب.

وبحسب هذا التقرير التحقيقي الذي يعالج أبعاد الحرب الناعمة لطهران، شكلت وزارة الخارجية الإيرانية في أوائل عام 2014 حلقة من المحللين والباحثين خارج البلاد تحت عنوان "خطة خبراء إيران"، واستُخدمت هذه الشبكة على مدى سنوات لتعزيز القوة الناعمة للنظام الإيراني وزيادة نفوذه على الساحة الدولية".

"تتنصل حكومة طالبان، من التزاماتها بشأن توزيع المياه، بذريعة الجفاف، بينما تستمر في تحويل مجرى المياه بعيدًا عن إيران، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات في منطقة بلوشستان".

هذه التحذيرات التي جاءت على لسان عيسى بزرك زاده، المتحدث باسم مصلحة المياه في إيران لم تكن الأولى للمسؤولين الإيرانيين، لكنها كشفت عن استمرار تأزم العلاقة بين طهران والحركة حول عدد من الملفات خاصة المتعلقة بالمياه، رغم التقارب في ملفات أخرى.

وشدد بزرك زاده في حديثه لصحيفة "القدس" في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، على أهمية الحفاظ على البيئة في منطقة هامون الحدودية، التي تعد ضرورية للحياة في إيران وأفغانستان. وكذلك ضرورة احترام الأعراف التاريخية في استخدام المياه المشتركة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بنهر هيريرود".

يشار إلى أن مسألة حصة إيران من مياه نهر هيرمند ظلت محل خلاف بين السلطات الإيرانية والأفغانية لسنوات، لكن ومنذ استعادة حركة طالبان السيطرة على أفغانستان صيف عام 2021، منعت تمرير حصة إيران من نهر هيرمند، وقالت إن أفغانستان نفسها تواجه نقصًا في المياه بسبب الجفاف.

وزعمت السلطات الإيرانية، مرارا وتكرارا، أن طالبان وافقت على تخصيص 820 مليون متر مكعب من المياه سنويا من نهر هيرمند، الذي ينبع من جبال أفغانستان، لكن طالبان لم تؤكد مثل هذا الاتفاق ولم يتم تمرير أي مياه إلى إيران.

وفي مايو (أيار) 2023 أشار مساعد وزير الخارجية في حركة طالبان، عباس استانكزي، إلى التوتر المتصاعد مع النظام الإيراني حول حصة مياه نهر "هيرمند"، وقال إن الحكومة الأفغانية ملتزمة باتفاقية عام 1972، شرط أن تتوفر المياه الكافية.

وأعلن أن أفغانستان والمنطقة بأسرها شهدت خلال الأعوام الماضية جفافا واسعا، ولا توجد مياه كافية حتى خلف سد "كجكي".

وحول نقل مياه نهر "هيرمند" إلى إيران في السنوات الماضية، أكد استانكزي: "خلال 40 عامًا من الحرب في أفغانستان، ذهبت كل مياه هيرمند إلى إيران، وقد استهلكت طهران أكثر من حصتها من مياه هذا النهر على مدى هذه الأعوام".

وسبق وحذر أكثر من 200 عضو في البرلمان الإيراني، في بيان في يونيو (حزيران) 2023، حركة طالبان من حدوث "كارثة إنسانية" في منطقة بلوشستان إذا لم يتم إطلاق حصة إيران المائية من نهر "هيرمند".

وأضاف هؤلاء النواب: "حصة إيران من نهر هيرمند، الذي له جذوره في تاريخ إيران وأفغانستان، هي حق طبيعي وتاريخي ودولي، مرتبطة بشكل مباشر بحياة الناس".

وحذروا من أنه إذا جفت مستنقعات "هامون"، فإن "الجفاف والعواقب البيئية ستؤثر على المنطقة بأكملها، وبالتأكيد على دولة أفغانستان".

تعميق العلاقات

ورغم أن إيران عملت على تعميق علاقتها بطالبان وسلمت مقر السفارة الأفغانية للحركة، ووقعت عددا من مذكرات التعاون الاقتصادي بين الجانبين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 خلال زيارة وفد من الحركة لطهران، فإن أزمة المياه ما زالت مستمرة.

وقال عيسى بزرك زاده، المتحدث باسم مصلحة المياه في إيران: "يتعين في أي مشروع تطوير مائي مراعاة التطورات السابقة في أسفل مجرى النهر ويحترم حقوق المناطق المتأثرة".

وختم بقوله: "إيران تؤكد على ضرورة الوفاء بالمعاهدات السابقة، مطالبةً بعودة المياه إلى مسارها الطبيعي لتجنب تدمير البيئة في المنطقة".

ورغم تجاهل طالبان للمطالب الإيرانية، لم يتم اتخاذ أي خطوات تصعيدية من جانب طهران، بل إن التقارير الرسمية الإيرانية تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين طهران وحركة طالبان يقدر بـ6 مليارات و600 مليون دولار أميركي.

هذا التقارب بين الطرفين ظهر جليا في "التعاون الأمني"، حيث أفادت صحيفة "التلغراف" في 21 أغسطس (آب) الماضي أن حركة طالبان تعتزم تسليم ثلاثة مواطنين أفغان، اعتُقلوا بشبهة التجسس لصالح بريطانيا، إلى السلطات الإيرانية. ويأتي هذا الإجراء في إطار اتفاق سري بين طالبان وطهران للتعاون الاستخباراتي.

وذكرت الصحيفة أن طهران تخطط لاستخدام هؤلاء المشتبه بهم كورقة ضغط في المفاوضات النووية مع الغرب، في حين تأمل طالبان أن تعترف إيران بحكمها على أفغانستان مقابل هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الثلاثة كانوا ضمن قائمة تُعرف باسم "قائمة الموت"، وهي قائمة سرية تضم أسماء الآلاف من الأفغان المتقدمين بطلبات لجوء إلى بريطانيا، من بينهم جنود الجيش الأفغاني والقوات الخاصة ومصادر استخباراتية بريطانية داخل أفغانستان.

وقد كُشف عن هذه القائمة بالصدفة عام 2021، واعتُبرت حينها واحدة من أكبر الاختراقات الأمنية في تاريخ بريطانيا.

وفي تقرير سابق بتاريخ 17 أغسطس (آب)، نقلت "التلغراف" عن مسؤول إيراني رفيع أن أربعة من قيادات الحرس الثوري سافروا إلى كابول دون علم حكومة مسعود بزشكيان، وعقدوا لقاءات مع قادة طالبان حول كيفية الاستفادة من هذه القائمة.

كما أشارت الصحيفة في تقريرها بتاريخ 4 أغسطس إلى أن قادة الحرس الثوري طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم 25 ألف مواطن أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، من أجل اعتقال الجواسيس البريطانيين الموجودين في إيران.

ورغم الخلافات التاريخية بين إيران وطالبان، إلا أن الطرفين أصبحا اليوم يمتلكان مصالح مشتركة في استغلال هذه القائمة؛ فإيران تسعى عبرها إلى تكوين أوراق ضغط في المفاوضات النووية، بينما تأمل طالبان من خلالها في كسب الاعتراف الدولي بحكمها.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قُطعت الإنترنت وخدمات الاتصالات في أفغانستان بشكل كامل، لكن بعد مرور نحو 24 ساعة، لم تُقدّم طالبان أي تفسير رسمي لهذه الخطوة.

ونقلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" عن مصادر أمنية مطلعة أن هبة الله آخوند زاده، زعيم طالبان، قرر قطع الإنترنت في أفغانستان بعد التشاور مع النظام الإيراني وروسيا. هذا القرار واجه ردود فعل وانتقادات واسعة على المستوى الدولي.

ووفقًا للتقارير، جاء هذا القرار لمنع الرقابة الدولية والحدّ من وصول الدول الغربية إلى الفضاء الإلكتروني داخل أفغانستان، وذلك بالتشاور مع طهران وموسكو.

وقالت المصادر إن زعيم طالبان يعتقد أن أفغانستان واقعة تحت "احتلال جوي ورقمي" من قبل الولايات المتحدة.

وأضافت أن آخوند زاده يسعى لجعل البلاد في "عزلة معلوماتية وخارج نطاق العالم" على غرار مناطق وزيرستان القبلية الجبلية في شمال غربي باكستان، التي كانت لعقود مركزًا للجماعات المسلحة مثل طالبان باكستان (TTP) وشبكة حقاني، وتعرضت مرارًا لهجمات الجيش الباكستاني وضربات الطائرات الأميركية.

أزمة اللاجئين

كما ذكرت صحيفة "الغارديان" أنّ السلطات الإيرانية تدرس خطة لإطلاق سراح مئات آلاف اللاجئين الأفغان عند حدودها الغربية ودفعهم نحو العراق وتركيا؛ وذلك كجزء من استراتيجية هجومية متعددة المستويات تتبناها طهران بعد قصف مواقعها النووية وتفعيل آلية الزناد.

وأشارت الصحيفة، يوم الخميس 2 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إلى أنّ هذه الاستراتيجية تتضمن توسيع البرنامج الصاروخي، وتعزيز الدفاعات الجوية، وتعليق التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقاً للإحصاءات، استضافت إيران في بعض الفترات ما يقارب 6 ملايين لاجئ أفغاني. ومع ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية أنّه في عام 2025 أُعيد مليون لاجئ منهم إلى أفغانستان، بعدما فرّوا سابقاً من الفقر أو من حكم طالبان.

وقدّمت السلطات الإيرانية أرقاماً متباينة حول عدد اللاجئين الأفغان على أراضيها، لكن يُقدَّر أنّ ما لا يقل عن مليوني شخص يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد.

كما توقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ ما يصل إلى4 ملايين أفغاني قد يُعادون إلى بلادهم خلال العام الجاري.

خطورة داعش

وفي 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، حذرت بعض المصادر الدبلوماسية والأمنية من أنّ تنظيم داعش قد يستغل موجة الطرد الجماعي للاجئين الأفغان من إيران وباكستان لخدمة أهدافه.

وقال هانس-ياكوب شندلر، المنسق السابق للجنة الأمم المتحدة لمراقبة الجماعات المسلحة، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "خطر أن يعتبر داعش-خراسان الأفغان العائدين حديثاً مصدرا محتملا للتجنيد مرتفع للغاية".

وأضاف أنّ داعش-خراسان يعمل منذ أغسطس (آب) 2021 على تجنيد عناصر منشقين عن طالبان وأفغان آخرين استُبعدوا من هياكل الحكم الجديد.

ويعد تنظيم داعش-خراسان أخطر تهديد لإيران داخل أفغانستان.

ويعادي التنظيم إيران بشدة، واستهدف مساجد شيعية ومدارس شيعية في هرات ومزار شريف وغيرها، ولديه عناصر من الأوزبك والطاجيك والبلوش، وبعضهم من إيران الشرقية (بلوشستان الإيرانية).

وفي هذا السياق، دافع وزير الداخلية الإيراني عن عمليات الطرد قائلاً إنّ الأفغان كانوا يستهلكون الخبز بكميات أكبر بكثير.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله: "نعلم أنّ بعض الأفغان لا ينضمون إلى الجماعات الإرهابية عن قناعة، بل بدافع الضرورة الاقتصادية".

يُذكر أنّ خبراء في الأمم المتحدة كانوا قد حذّروا في يوليو (تموز) 2025 من عمليات الإعادة الجماعية والقسرية للاجئين الأفغان من إيران وباكستان، وطالبوا بوقف فوري لهذا المسار.

واتهم النظام الإيراني، خاصة بعد حربه التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، بعض الأجانب، ولا سيما المهاجرين الأفغان، بـ"التعاون والتجسس" لحساب الموساد.

وقد استُخدم هذا النهج عملياً كأداة لمنح الشرعية وتبرير السياسات المناهضة للهجرة التي ينتهجها النظام الإيراني.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الأحد 31 أغسطس الماضي، إن إيران طردت أكثر من 1.8 مليون مهاجر غير شرعي، معظمهم من الأفغان، خلال الأشهر الأخيرة.

وشنت إيران حملة واسعة ضد المهاجرين الأفغان، عقب وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مستهدفةً ترحيلهم بدعوى تهديدات أمنية.

وحذرت سلطات "طالبان" من أزمة إنسانية وشيكة في غرب أفغانستان؛ بسبب التدفق السريع للعائدين إلى بلادهم.

وعلى مدى عقود، تعاملت طهران مع المهاجرين الأفغان كأوراق ضغط وأدوات يمكن الاستغناء عنها في سياساتها المتقلبة بالمنطقة؛ إذ جرى تجنيدهم للقتال في سوريا ضمن "لواء فاطميون"، كما استُخدموا كعمالة رخيصة داخل إيران دون حماية قانونية، وتعرضوا بين فترة وأخرى لتهديدات بالطرد الجماعي وسط موجات من الخطاب الشعبوي الرسمي.

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن اتفاق القاهرة لم يعد يمكن أن يكون أساس التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه يجب إيجاد آلية جديدة لمواصلة التعامل بين طهران والوكالة.

وقبل التوصل إلى اتفاق القاهرة، كانت طهران تقول إن الظروف استثنائية، وإنه لا بد من صياغة إطار جديد للتعاون.

والحقيقة أن الظروف كانت استثنائية بالفعل؛ فإيران كانت لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وكان مفتشو الوكالة يتمتعون بإمكانية الوصول- وإن كانت محدودة- إلى منشآت طهران النووية. لكن بعد ذلك، تعرّض جزء كبير من تلك المنشآت لهجوم من دولة أخرى، وبعض المواقع التي كان من المفترض أن تُدرج في التقارير وتخضع للتفتيش إما دُمّرت بالكامل أو تعرضت لأضرار جسيمة.

ولذلك، كان من المفهوم- لأسباب أمنية وسياسية- أن تسعى إيران إلى صياغة إطار جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن هذه المرة، فإن تفعيل آلية الزناد (إعادة فرض العقوبات الدولية) لا يمكن أن يشكّل مبررًا مقبولًا لإيجاد إطار جديد آخر، لأن الظروف الميدانية لم تتغير، وما تقوم به طهران الآن لا يؤدي إلا إلى زيادة التوترات، وتوسيع الخلاف مع الوكالة، والتنصل من التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات.

ورغم نبرة التهديد، التي استخدمها عراقجي في تصريحاته الأخيرة تجاه الوكالة، فإنه تحدث أيضًا عن "باب مفتوح للحوار"، غير أن هذا الباب لا يبدو أن أي طرف يرغب حاليًا في العبور منه، باستثناء المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، الذي يتوجب عليه- بحكم موقعه- أن يتصرف وفق طابع مهني غير سياسي.

وهذا الوضع المعقد انعكس أيضًا في تصريحات حميد بعيدي نجاد، أحد الأسماء البارزة في المفاوضات النووية السابقة، إذ قال إن قضية التخصيب ستظل دائمًا محورًا للنقاش، وإن الوصول إلى اتفاق دولي حولها صعب للغاية ويتطلب مفاوضات شاقة وطويلة.

ومن الواضح أن الولايات المتحدة ليست راغبة في خوض مفاوضات مرهقة من جديد، وربما لا أحد من أطراف الاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015) لديه الرغبة في إعادة خوض طريقٍ جُرّب سابقًا بالكامل دون نتيجة دائمة.

وفي الوضع الراهن، من الصعب تصور أي مواجهة تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة أو الدول الأوروبية.

وفي ظل هذا الجمود، أصبحت التحركات العملية الإيرانية في المجال النووي تحت رقابة دقيقة من الأقمار الصناعية الدولية، واكتسبت أبعادًا جديدة خطيرة وعالية المخاطر. فـمسار الدبلوماسية متوقف حتى إشعار آخر، والدول الغربية ترى أمامها منشآت نووية إيرانية مدمّرة وأجهزة طرد مركزي متوقفة عن الدوران.

وهذا- في نظرها- ما كانت تسعى إليه منذ سنوات طويلة، لكنها نالت ما أرادت دون الحاجة إلى ساعاتٍ طويلة من المفاوضات الشاقة، ولذلك فإن موقفها اليوم يختلف جذريًا عما كان قبل الاتفاق النووي السابق (2015).

ولقد وجدت الدول الغربية تركيبة جديدة ناجحة بالنسبة لها: "الحرب والمفاوضات معًا". لم يعد الأمر ثنائية متناقضة كما كان يُعتقد، ولم يعد شبيهًا بـ "رمي العملة لاختيار أحد الوجهين"، بل أصبحت النتيجة وجهًا مزدوجًا: يظهر فيه كل من "النار والدبلوماسية" في آنٍ واحد.

وهذا الوضع الفريد هو نتيجة لما بعد عملية "طوفان الأقصى" وهجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ووفقًا لتقارير معهد العلوم والأمن الدولي، فإن الأنشطة بالقرب من موقع تخصيب "نطنز" قد ازدادت، ما يعزز القلق الدولي بشأن نيات طهران.

واليوم، لا تملك إيران شيئًا حقيقيًا لتقدمه، وتكتفي برفع المعاول في جبال "كلنغ غزلا"، الاسم الذي أصبح النجمة الصاعدة للبرنامج النووي الإيراني، وتتابع الأقمار الصناعية العالمية كل حركة وكل معول فيها.

ولكن طهران لا يمكنها أن تواصل الحفر في "كلنغ كزلا" إلى الأبد. فسيأتي يوم يُستكمل فيه البناء، وتتحول "المنشأة قيد الإنشاء" إلى "منشأة جاهزة للتشغيل". وعندما تبدأ عمليات التخصيب وتُركّب المعدات النووية، وفي غياب مسار دبلوماسي واضح، ستجد إيران نفسها مجددًا أمام مشهد تدمير منشآتها النووية، وسـتُجرَح سماء إيران مجددًا بطائرات حربية أجنبية.

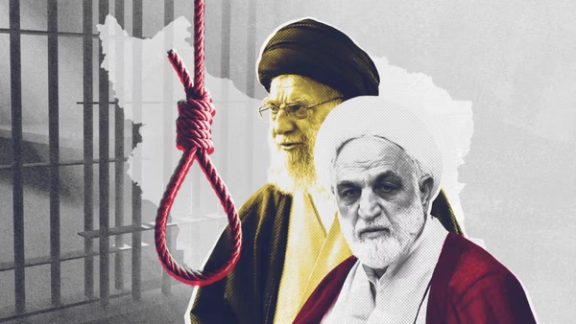

أعلنت منظمتان حقوقيتان أن عدد الإعدامات في إيران خلال سبتمبر (أيلول) 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا. فقد وثّقت منظمة "هنغاو" ما لا يقل عن 187 حالة، بينما سجّلت منظمة حقوق الإنسان في إيران 171 حالة إعدام.

وكانت هذه الإحصائيات قد جُمعت استنادًا إلى شبكات تحقق مستقلة ومصادر موثوقة، بسبب التعتيم الذي يفرضه الجهاز القضائي.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، في تقرير لها إن عدد الإعدامات في سبتمبر بلغ 171 شخصًا على الأقل، وإن أقل من 6 في المائة من هذه الحالات (10 فقط) أُعلن عنها في وسائل الإعلام الرسمية.

ووفقًا للتقرير، فقد نُفذّت 90 حالة (53 في المائة) بتهم متعلقة بالمخدرات، و71 حالة (46 في المائة) بتهمة القتل العمد. كما أُعدم شخصان بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" (بتوصيفات "الإفساد في الأرض" و"الحرابة")، إضافة إلى شخص واحد على صلة باحتجاجات 2022، أُعدم بتهمة "الحرابة".

وأشار التقرير إلى أن من بين الذين أُعدموا: خمس نساء، و14 مواطنًا من البلوش، و18 مواطنًا كرديًا، و4 مواطنين عربًا، و9 مواطنين أفغان (بينهم امرأة).

الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للإعدامات

وحذرت المنظمة من أن وتيرة الإعدامات في إيران "غير مسبوقة" خلال الثلاثين عامًا الماضية، مؤكدة أنها وثّقت "1042 حالة إعدام" في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أي أكثر من ضعف "516 حالة" خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب المنظمة، من بين هؤلاء الـ1042:

• 517 أُعدموا بتهم متعلقة بالمخدرات.

• 457 بتهمة القتل العمد.

• 42 بتهم أمنية (الحرابة، والبغي، والإفساد في الأرض).

• 26 بتهمة الاغتصاب.

ولفت التقرير إلى أن "70 حالة فقط (أقل من 7 في المائة)" أُعلن عنها رسميًا داخل إيران، فيما شملت الإعدامات 29 امرأة، و58 مواطنًا أفغانيًا، ومواطنًا عراقيًا واحدًا، وحالة واحدة صُنفت كـ"أجنبي غير محدد"، إضافة إلى سبع حالات إعدام نُفّذت علنًا.

وفي تقرير آخر صدر يوم الأحد 26 سبتمبر 2025، أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من ألف شخص في أقل من تسعة أشهر، وهو أعلى رقم سنوي يُسجل خلال 15 عامًا.

أعلى معدل شهري خلال عقدين

من جانبها، قالت منظمة "هنغاو" إن حصيلة 187 حالة في سبتمبر 2025 تعني قفزة بنسبة 140 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 (78 حالة)، وهو أعلى رقم شهري في العقدين الأخيرين.

وأكدت أنها تحققت من هوية 181 شخصًا بشكل مستقل، فيما لا يزال التحقق من هوية ستة آخرين جاريًا.

وأوضحت أن "ثماني حالات فقط (نحو 4 في المائة)" أُعلن عنها رسميًا، في حين نُفّذ "14 حكمًا على الأقل" بشكل "سري ومن دون إبلاغ العائلة أو السماح بالمقابلة الأخيرة".

كما ذكرت أن ثلاثة سجناء سياسيين وسجينين عقائديين–دينيين أُعدموا في هذا الشهر، بالإضافة إلى ما لا يقل عن ست نساء في سجون عدة محافظات.

حملة "ثلاثاء لا للإعدام"

وأشارت المنظمة إلى أن معتقلي 52 سجنًا في إيران أعلنوا إضرابًا عن الطعام ضمن حملة "ثلاثاء لا للإعدام".

وبحسب تصنيفها القومي، فقد شملت الإعدامات: 35 كرديًا، 23 لوريًا، 15 تركيًا، 14 بلوشيًا، ثمانية جيلكيين، أربعة عرب، 10 أفغان، و57 فارسيًا، فيما لم يُحسم الانتماء القومي لـ21 آخرين.

وعلى صعيد التهم، أُعدم 92 شخصًا بتهم المخدرات و90 بتهمة القتل العمد.

وسُجلت أعلى معدلات الإعدامات في محافظة البرز (22 حالة)، تلتها فارس (17)، وأصفهان (16). وبصورة إجمالية، شمل التنفيذ 26 محافظة.

ويرى المراقبون أن الفارق بين إحصاءات المنظمتين (187 مقابل 171) يعكس صعوبة التوثيق في ظل غياب الشفافية الرسمية. إذ إن الكثير من العائلات والمحامين يتعرضون لضغوط أمنية أو لقيود تحول دون الإعلان، وتُنفّذ أحكام عديدة في صمت ومن دون معايير المحاكمات العادلة.

دعوات دولية عاجلة

وفي السياق، دعا عدد من عائلات الضحايا والمعدومين المجتمع الدولي إلى مواجهة "موجة الإعدامات" في إيران بشكل عاجل.

وبرغم اختلاف الأرقام، فإن التقارير تتفق على نقاط أساسية:

• تسارع وتيرة الإعدامات.

• غلبة قضايا المخدرات والقتل العمد.

• النسبة الكبيرة من الأقليات القومية والأجانب.

• قلة ما يُعلن عنه رسميًا.

كما أبرزت التقارير ظواهر مثل: الإعدامات السرية، الحرمان من الزيارة الأخيرة، وتوظيف اتهامات أمنية ثقيلة في بعض القضايا.

كتب مايكل آيزنشتات، كبير محللي الشؤون العسكرية والأمنية، في مقال أن بعض مسؤولي النظام الإيراني تحدثوا عن ضرورة تغيير العقيدة النووية وصنع القنبلة الذرية، لكن هناك سبعة أسباب على الأقل قد تمنع طهران من تحقيق هذا الهدف.

وقد نُشر هذا المقال في عدد شهر أكتوبر (تشرين الأول) من مجلة "سرفايفل" (Survival) الصادرة عن دار نشر "رَوتلِج".

وأشار آيزنشتات إلى التطورات الأخيرة في برنامج إيران النووي وردّ فعل طهران المحتمل عليها قائلاً: "أولاً، إن إيران في وضع أكثر هشاشة، بينما إسرائيل أكثر عزماً من أي وقت مضى في العقود الأخيرة وأكثر استعداداً لتحمّل المخاطر".

وأضاف أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي لا يزال يحتفظ بوجود قوي في إيران، وهو ما تظهره "الحملة المستمرة على ما يبدو من أعمال التخريب". ومن ثم، فإن إسرائيل وأميركا على الأرجح ستكونان على علم بأي محاولة من جانب النظام الإيراني للاندفاع نحو السلاح النووي وستتحركان لإحباطها.

ورأى هذا المحلل أن التحدي الثالث الذي يواجه النظام الإيراني يتمثل في فقدانه منظومات الدفاع الجوي خلال الحرب الأخيرة، مؤكداً أن طهران "حالياً غير قادرة على استبدالها".

وفي الأيام الأخيرة، أدى تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الدولية إلى تصعيد الخطاب والتهديدات من قبل مسؤولي النظام الإيراني، حيث دعا بعضهم إلى انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وصنع القنبلة الذرية.

في المقابل، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، طهران إلى استئناف المحادثات النووية مع واشنطن على الفور.

تخريب خارجي.. سخط داخلي.. غياب الردع

وواصل آيزنشتات مقاله قائلاً إن "الأزمة الرابعة أمام طهران في مسارها نحو صنع القنبلة الذرية هي أن الترسانة النووية الناشئة لإيران قد تكون عرضة للتخريب من قبل أجهزة الاستخبارات الأجنبية أو التلاعب من قبل خصوم داخليين".

وأضاف: "خامساً، إن امتلاك القنبلة النووية لن يمنع بالضرورة هجمات إسرائيل أو الولايات المتحدة؛ تماماً كما أن الترسانتين النوويتين الأميركية والإسرائيلية لم تمنعا هجمات إيران".

وأشار هذا المحلل أيضاً إلى تشديد العقوبات وتفاقم الوضع الاقتصادي في إيران، قائلاً إن النظام الإيراني في أمسّ الحاجة إلى رفع العقوبات، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة.

وحدد آيزنشتات السبب السابع والأخير بأنه السخط الشعبي المتزايد لدى الإيرانيين من النظام، مؤكداً أن حرب الأيام الاثني عشر كشفت "العجز العسكري" للنظام الإيراني، وهو ما زاد من المخاوف الأمنية لدى المسؤولين.

وجاء في المقال: "هذا النظام لا يتمتع بشرعية شعبية، وتعرضه لضربات عسكرية أشد قد يمهّد الطريق لانتفاضات داخلية تهدد بقاءه".

وفي 28 سبتمبر (أيلول)، نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة من المسؤولين الإيرانيين ومصدرين مطلعين أن قادة النظام في طهران يواجهون "أزمة وجودية" في ظل "الجمود النووي".

وكتبت "رويترز" أن عدم إحراز تقدم في المحادثات النووية سيؤدي إلى تفاقم عزلة إيران الاقتصادية وزيادة الغضب الشعبي، لكن تلبية مطالب الغرب قد تفضي إلى "شرخ في بنية الحكم وتراجع عن القناعات الأيديولوجية للنظام".

تركيز النظام منصبّ على بقائه

وكتب آيزنشتات في خاتمة مقاله أنه رغم أن طهران قد تُستدرج إلى السعي لامتلاك سلاح نووي انتقاماً من هزيمتها في حرب الأيام الاثني عشر، فإن احتمال نجاحها في هذا المسار غير مضمون إطلاقاً.

وجاء في المقال: "لقد أثرت الحرب الأخيرة بشكل جذري على الحسابات النفسية في طهران، وجعلت تركيز النظام منصبّاً على منع التهديدات الداخلية المحتملة ضد استقراره وبقائه".

وأضاف أن إسرائيل من أجل الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي بعد الحرب الأخيرة مضطرة إلى "الاستمرار في تطوير البنية الاستخباراتية اللازمة لاكتشاف أي اندفاع [نووي] محتمل في الوقت المناسب، والحفاظ على القدرات الضرورية لدعم عمليات سرية أو هجمات عسكرية ضد إيران".

من هذا المنظور، نجد أنفسنا في نوع من "المعبر الجماعي"؛ النظام السياسي يسعى للبقاء ويخضع لنوع من الصرامة الأمنية، وفي المقابل، المجتمع في طبقاته العميقة يخضع للتجدد من أجل إعادة البناء. السؤال الأساسي هو: إلى أين ستؤدي هاتان العمليتان المتقابلتان، وما هو المسار الذي ستتشكل عليه إيران في المستقبل؟

قدّم علماء الاجتماع صورتين متناقضتين حول الوضع الراهن في إيران. يعتقد فريق أن المجتمع في أضعف حالاته وأكثرها هشاشة. وبحسب هؤلاء، فإن رأس المال الاجتماعي في حالة تآكل؛ الثقة العامة تتراجع، الروابط الاجتماعية تضعف، والناس في عزلة فردية أكثر انشغالًا بمصالحهم الشخصية أو بقضايا البقاء بدلاً من المسؤولية الجماعية. وفق هذا المنظور، المجتمع أصبح خاويًا من الداخل وفقد قدرته على إعادة البناء.

لكن في المقابل، هناك نهج آخر يرى أن المجتمع الإيراني، حتى في ظل الضغوط والقيود، يخضع لإعادة بناء. قد يكون هذا البناء خفيًا وتدريجيًا، لكنه واقعي.

يمكن ملاحظة ذلك في تغير سلوك الجيل الجديد، وفي ظهور حركات ثقافية وحضرية جديدة، وفي نمو ما يُعرف بـ"اقتصاد التجربة"، وإعادة تعريف الفضاءات العامة.

المجتمع، بكل جراحه، يعيد خلق نفسه؛ تمامًا كما فعل في التاريخ المعاصر مرات عديدة، حينما استطاع في لحظات الأزمة إيجاد مسار جديد للحياة الاجتماعية.

النظام الإيراني.. سعي للبقاء وليس للتغيير

هيكل السلطة في النظام الإيراني يتغير أيضًا، لكن هذا التغيير لا يحمل طابع إعادة البناء. فالنظام يحاول من خلال ارتداء "قشرة" أكثر صلابة وتحكمًا وانغلاقًا، ضمان بقائه.

هذا النوع من التجدد ليس بهدف التجديد، بل بهدف الصمود في وضع طارئ. فعليًا، يتحول النظام السياسي إلى قشرة فارغة من المعنى؛ قشرة تحافظ على المظاهر والشعارات لكنها فقدت الاتصال العضوي بالمجتمع.

على عكس النظام، المجتمع مجبر على التجدد للبقاء. ومن هنا، تتواكب عمليتان متوازيتان ومتعارضتان؛ من الأعلى، السلطة تصبح أكثر صرامة، ومن الأسفل، الناس يصبحون أكثر ليونة ومرونة. هاتان الحركتان تتجهان في مسارات متعارضة، ويحددان معًا مستقبل إيران السياسي والاجتماعي.

يكفي النظر إلى الحياة اليومية في المدن الكبرى الإيرانية؛ من رموز اللباس إلى أسلوب الاستهلاك الثقافي، والموسيقى السرية، ولغة الجيل الشاب، وحضور النساء المتزايد في الفضاءات الاجتماعية. هذه العلامات تشير إلى تحول عميق.

طهران والمدن الأخرى تخضع لما يمكن تسميته بـ"إعادة بناء العلامة الثقافية" من دون قرار رسمي أو خطة رسمية. هذا التغيير ينبع من الأسفل ومن قلب المجتمع، وليس من مكاتب السلطة.

في طبقات المجتمع العميقة، هناك نوع من إعادة تعريف الهوية الفردية والجماعية. الجيل الأصغر يبحث عن قيمه ليس في امتلاك الأشياء، بل في "التجارب". هذا التغير يمثل تجددًا ثقافيًا للمجتمع الإيراني؛ تجدد لم تفهمه المؤسسات السياسية أو تتجاهله عمدًا.

المستقبل الممكن

المستقبل الإيراني، بمعناه العلمي والاجتماعي، ليس محكومًا. هناك عدة مسارات محتملة. إذا استطاع المجتمع تحقيق التماسك والربط بين طبقاته المختلفة، فإن احتمال حدوث "إعادة بناء ناعمة" قائم؛ تغيير تدريجي لكنه غير قابل للعودة. في هذا المسار، تلعب المؤسسات المدنية الناشئة، والشبكات الثقافية المستقلة، والفاعلية الاجتماعية للجيل الجديد دورًا محوريًا.

لكن إذا استمرت الضغوط السياسية والاقتصادية وانغلق المجتمع على ذاته، فهناك احتمال أن تحترق هذه القشرة الجديدة، ويصل الانحلال إلى مستوى لا رجعة فيه. في هذه الحالة، قد يستمر هيكل السلطة لبعض الوقت، لكنه سيصبح أكثر فراغًا من الداخل.

حتى في أسوأ السيناريوهات، يظل المجتمع الإيراني "خلاقًا". فالحياة في إيران، بشكلها الجزئي والمتناثر، مستمرة في المقاومة اليومية، وفي النقاشات الافتراضية، وفي الفن، واللغة، والدعابة، والإبداع. هذه هي "الإمكانية" التي يولد منها الأمل؛ أمل يتحقق من خلال الفعل والمشاركة الشعبية، وليس بالأوامر الصادرة من الأعلى.

لعبة جديدة بدأت

إذا كانت السلطة تجدد نفسها من أجل البقاء، فإن المجتمع يجدد نفسه من أجل البناء. هاتان العمليتان تتواجهان. من الأعلى، النظام يحاول تشديد حدوده؛ ومن الأسفل، الناس يسعون لكسر هذه الحدود. هذا الصراع سيحدد مستقبل إيران السياسي.

تجدد المجتمع، على عكس النظام، بدأ من الأسفل ومن صميم الحياة اليومية. هذا التحول هادئ لكنه جذري ولن يعود بسهولة. فهم هذه العملية يعني إدراك الحقيقة القائلة إن المجتمع الإيراني، حتى في صمته، يجدد نفسه. المستقبل الإيراني، إذا كان سيشرق، سيولد من هذا التجدد الاجتماعي، وليس من الوعود المتكررة للنواة الفاسدة للسلطة بقيادة خامنئي.