تيار "البكسوات".. هل ستُخدَع إيران مرة أخرى بالإصلاحيين؟

أصدرت جبهة الإصلاحيين في إيران بيانًا جديدًا مليئًا بالشعارات المألوفة، تتحدث فيه مرة أخرى عن "المصالحة الوطنية" و"العودة إلى الشعب".

"إيران إنترناشيونال"

أصدرت جبهة الإصلاحيين في إيران بيانًا جديدًا مليئًا بالشعارات المألوفة، تتحدث فيه مرة أخرى عن "المصالحة الوطنية" و"العودة إلى الشعب".

هذا البيان، أكثر من كونه يحمل حلولًا، هو مجموعة من الوعود المتكررة؛ تلك التي سُمعت مرات عديدة خلال العقود الأربعة الماضية لكنها لم تتحقق أبدًا.

في الثقافة العامة، يُقصد بـ"البكسوات" دوران عجلات السيارة في مكانها دون فائدة؛ حركة لا تؤدي إلى تقدم، بل تزيد من الانغراس. هذا التعبير يُظهر بوضوح حالة الإصلاحيين في إيران اليوم.

التيار الذي يُطلق عليه اسم "الإصلاحي" ظاهريًا، تحول في الواقع إلى "حزب البكسوات"؛ حزب يستخدم الإصلاحات ليس من أجل التغيير السياسي، بل فقط من أجل البقاء وحفظ النظام الذي هو جزء لا يتجزأ منه.

نشرت جبهة الإصلاحيين بيانها الأخير في 17 أغسطس (آب) بعنوان "المصالحة الوطنية؛ فرصة ذهبية للتغيير والعودة إلى الشعب"، وتضمن في أحد عشر بندًا مطالب مثل "العفو العام، ورفع الحصار، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحل المؤسسات الموازية، وخروج العسكريين من الاقتصاد، ورفع التمييز ضد النساء، وحرية الإعلام، وتعليق التخصيب النووي، والتفاوض المباشر مع أميركا".

وتُظهر التجربة التاريخية أن هذه القوائم ليست برنامجًا عمليًا، بل محاولة لإنقاذ النظام وحفظ مصالح هذا التيار.

لم يتمكن الإصلاحيون طوال هذه السنوات من تحقيق ولو مطلب واحد من هذه الشعارات، والآن، في ظل أزمة شرعية نظام طهران، تبدو هذه الوعود أكثر من أي وقت مضى بلا مصداقية.

خامنئي غائب.. أميركا حاضرة!

النقطة المهمة في البيان الأخير هي الغياب التام لاسم المرشد الإيراني علي خامنئي والهياكل الأساسية للسلطة، مثل الحرس الثوري والرقابة التصحيحية؛ تلك العوائق التي جعلت أي إصلاح حقيقي مستحيلًا.

وبدلًا من ذلك، وجد الإصلاحيون الجرأة في طرح "التفاوض المباشر مع أميركا". لكن مشكلة إيران اليوم ليست ترامب أو أميركا؛ إنها الهيكلية التي ساهم الإصلاحيون أنفسهم في بنائها وتثبيتها.

الإصلاحيون ليسوا حزبًا سياسيًا، ولا تيارًا اجتماعيًا، ولا حتى معارضة. إنهم غير قادرين على تنظيم تجمع بسيط، وتحولوا بالنسبة للنظام إلى صمام أمان عديم الفائدة. خلافاتهم الداخلية تمنعهم حتى من أداء هذا الدور الدنيء.

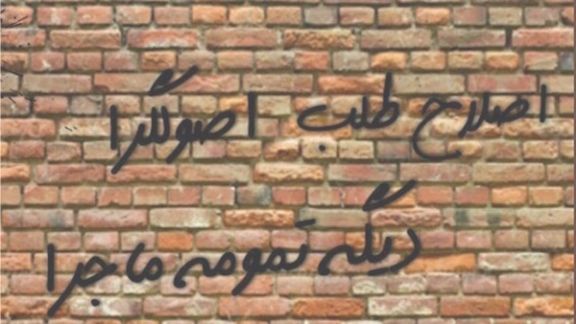

في نظر الرأي العام، لا فرق بين الإصلاحيين والمحافظين، وصراعهما الزائف فقد مصداقيته منذ زمن طويل. شعار "إصلاحي، أصولي، انتهت القصة" ليس مجرد شعار عابر، بل جوهر تجربة الشعب الذي أدرك أن الإصلاح ضمن هيكلية نظام إيران مستحيل أساسًا.

كانت لدى الإصلاحيين سنوات طويلة من الفرص، لكنهم لم يمتلكوا لا الإرادة ولا القدرة على إحداث تغيير حقيقي.

اليوم، بينما يبحث المجتمع الإيراني عن إجابات أكثر جذرية وتجاوز النظام الإيراني، يحاول هذا التيار ببياناته المتكررة وشعاراته النمطية أن يبقي نفسه على قيد الحياة.

الحقيقة هي أن الإصلاحيين، مثل الأصوليين، جزء من المشكلة، وليسوا جزءًا من الحل.

شهدت الأيام الأخيرة بروز دلائل على تصاعد الخلافات بين أجنحة السلطة داخل النظام الإيراني؛ خلافات تنبع من خوفهم العميق من احتمال سقوط النظام.

هذا القلق دفع مختلف التيارات داخل النظام إلى الصدام فيما بينها، حيث بدأ كل طرف يتهم الآخر بالخيانة والتعاون مع العدو.

في ظل احتمال هجوم إسرائيلي جديد على النظام الإيراني، وعودة العقوبات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تسعى مختلف الأجنحة الحاكمة إلى تقديم مقترحات للحفاظ على النظام.

في هذا السياق، دعا الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إلى وقف التدخلات العسكرية والسياسية للحرس الثوري في السياسة الخارجية، وأكد أن النظام يجب أن يعيد النظر في مسار الانفتاح والتفاوض مع أميركا.

كما طالب الإصلاحيون في بيان لهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء آليات "الرقابة التصحيحية" على الانتخابات، وإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

غير أن هذه المقترحات واجهت ردود فعل حادة من المؤسسات الرسمية داخل النظام، وخصوصاً من مكتب المرشد.

ففي مداخلة نُشرت على موقع "صوت إيران" التابع للمرشد، تحت عنوان: "لا تملأوا مخزون العدو"، وُصِف الإصلاحيون بأنهم "يعيدون تكرار كلام العدو"، وبيانهم وُصف بأنه "قائمة مفروضة من قبل أميركا".

أزمة داخلية في النظام

الواقع أن الخلافات الحالية داخل النظام الإيراني لا تدور حول حماية إيران أو الدفاع عن مصالح شعبها، بل حول طريقة بقاء النظام نفسه.

كل طرف- من خامنئي والحرس الثوري، إلى روحاني والإصلاحيين- قلق على مواقعه ومكاسبه التي جمعها خلال 46 عاماً من الحكم.

ما يهم هذه الأطراف هو الحفاظ على "الكعكة" التي استمتعوا بها خلال عقود، وهي التي تمكّنهم من الاستحواذ على السلطة والثروة.

على سبيل المثال، روحاني، الذي كان يتبوأ مناصب عليا في مؤسسات أمنية وسياسية مثل المجلس الأعلى للأمن القومي، أصبح اليوم صوتًا ناقداً، لكن تاريخه في قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والاحتجاجات الطلابية وأحداث أخرى، يثبت دوره المحوري في حماية النظام. ويعود اليوم للحديث مجددا ليس من منطلق الدفاع عن الشعب، بل بدافع الخوف من انهيار النظام إذا لم تتغير السياسة.

أما الإصلاحيون، رغم ابتعادهم الظاهري عن السلطة، إلا أنهم لا يزالون يستفيدون من الكثير من المزايا والامتيازات الاقتصادية، ولهم تأثير داخل المؤسسات، مثل دعم مسعود بزشكیان. لذا، فإن تحركاتهم الأخيرة ليست بالضرورة لمصلحة الشعب، بل لحماية مصالحهم الذاتية.

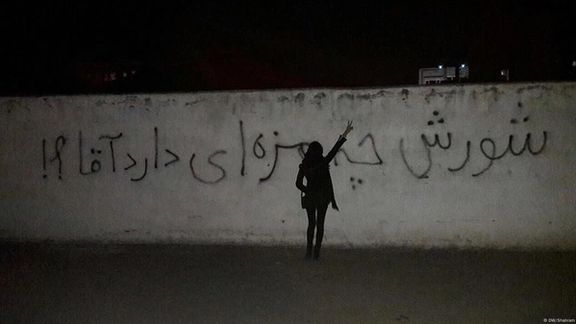

ما يميز هذه الخلافات هو أنها لا تلفت انتباه الجمهور العام. الإيرانيون، خاصة الشباب الذين شاركوا في احتجاجات 2019 وحركة "مهسا"، فقدوا الثقة بالإصلاح وأنصاره. مطلبهم لا الإصلاح، بل إسقاط النظام كله.

لذلك، فإن الصراعات بين روحاني والإصلاحيين من جهة، والخط الرئيسي للنظام (خامنئي والحرس الثوري) من جهة أخرى، ليست صراعات تهدف لحماية إيران، بل نزاعات حول البقاء داخل النظام.

ظل الحرب والسقوط يخيم على النظام

ما زاد من حدّة هذه الصراعات هو تطورات الأيام الأخيرة: الهزائم العسكرية للنظام الإيراني وميليشياته أمام إسرائيل، واستعداد الغرب، خاصة أميركا وأوروبا، لممارسة ضغط متزايد عليه.

هذا جعل خامنئي والحرس الثوري يشعرون بالخطر بوضوح، لكن من غير المرجح أن يتراجعوا عن سياسات المواجهة، خصوصاً في ملفات مثل البرنامج النووي والقدرات الصاروخية.

جميع الأجنحة داخل النظام تدرك أن احتمال سقوط النظام لم يعد نظرية، بل أصبح احتمالاً حقيقياً وملموساً؛ سواء من خلال ضربة عسكرية إسرائيلية، أو عبر انتفاضة شعبية داخلية واسعة.

في النهاية، ما يجري اليوم داخل النظام الإيراني هو صراع حول كيفية تأجيل الانهيار المؤكد، لا منعه. الجميع- خامنئي، روحاني، الإصلاحيون- يناضلون للحفاظ على النظام، وليس لحماية الشعب.

أما الشعب، فقد تجاوز هذه الخلافات، فالهدف الأسمى بالنسبة إليه هو إتمام إسقاط النظام بالكامل.

انتشار بيان جبهة الإصلاح حول الأوضاع الراهنة، وما تضمنه من مقترحات ومطالب لإخراج إيران من المأزق الذي علقت فيه، والذي باتت نهايته أكثر احتمالًا من أي وقت مضى، أثار جدلًا لفظيًا واسعًا، لكنه في الواقع جدل عقيم بين مختلف أجنحة السلطة.

هذه السجالات، التي غالبًا ما رافقتها أقسى الاتهامات من خيانة الوطن ودفع النظام و"الدولة" نحو الهاوية، إلى محاولة الانقلاب على النظام وترديد مطالب إسرائيل وأميركا، لا تعدو كونها "عاصفة في فنجان" لا يتجاوز صداها الدوائر الضيقة المحيطة بالسلطة داخل النظام الإيراني.

وليس البيان الصادر عن الإصلاحيين ولا ردود فعل خصومهم داخل النظام إلا مشاهد مكررة من مسرحية باتت مملة، لا تجد حتى بين أنصار النظام من يرغب في متابعتها، فضلًا عن أن يكون لها أي صلة حقيقية بمطالب الأغلبية الساحقة من الإيرانيين الذين، رغم تبايناتهم، يتفقون على أمر واحد: ضرورة تغيير النظام بكل مرتكزاته ومكوناته.

البيان، الذي صدر يوم الأحد 17 أغسطس (آب) 2026، وإن كان قد جاء، بحسب كاتبيه، بعد "الحرب التي استمرت 12 يومًا" وفي وقت ما زالت فيه "النفسية الجماعية للإيرانيين مثخنة بالجراح، وما زالت ظلال اليأس والقلق تخيم على حياتهم اليومية"، إلا أن المطالب والمقترحات التي طرحها قد تجاوزها الزمن منذ فترة طويلة.

من رفع الإقامة الجبرية عن مير حسين موسوي وزهراء رهنورد، ورفع القيود عن محمد خاتمي، إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، و"إنهاء قمع المعارضين وتخفيف النظرة الأمنية للمجتمع"، وحل الأجهزة الموازية، وإحداث تغييرات ملموسة في المؤسسات، وإعادة الجيش إلى ثكناته وإبعاده عن السياسة والاقتصاد والثقافة، وإلغاء التمييز بين "الخاص والعام"، وإصلاح إدارة الإعلام الرسمي ورفع الرقابة وتحرير الصحافة، وتغيير القوانين الخاصة بحقوق المرأة، وإخراج الاقتصاد من قبضة الأوليغارشية الحاكمة، وصولًا إلى تعليق تخصيب اليورانيوم وإصلاح السياسة الخارجية، لم تكن مجرد مطالب للبيان، بل هي نفسها وعود الإصلاحيين خلال 16 عامًا من حكم محمد خاتمي وحسن روحاني من أجل الظفر بحصة أكبر من "مائدة الثورة".

الهدف الأساسي لهذه المطالب لم يكن سوى الحفاظ على بقاء النظام، وهي لا تمت بأي صلة للمطالب الجوهرية للشعب الإيراني.

الإصلاحيون في إيران دأبوا منذ سنوات على تكرار هذه المطالب الحدّية من مركز السلطة وعلي خامنئي، ولم يتلقوا يومًا سوى الرفض. لكن المجتمع، بخلاف الأقلية المستفيدة الجالسة حول "مائدة الثورة"، تجاوز منذ زمن بعيد هذه المطالب، ولم يعد يفكر إلا في الانتقال إلى نظام ديمقراطي، علماني، ملتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يتيح للإيرانيين حياة طبيعية في الداخل والخارج. ومن ثم ينظر بعين الريبة إلى أي محاولة لا ترمي مباشرة إلى هذا الهدف النهائي، ويرفضها باعتبارها مجرد وسيلة لإطالة عمر النظام.

ومن هنا، فإن ردود الفعل الصاخبة لخصوم الإصلاحيين في الإعلام الرسمي خلال الأيام الأخيرة، تبدو مصطنعة وغير ذات معنى، ما يعزز الاعتقاد بأن كلا الطرفين يسعيان لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وقد نجح النظام لعقود في اختزال النزاعات الاجتماعية إلى صراعات بين جناحي السلطة، ليحتكر بذلك إدارة المشهد. لكنه منذ 2017 فقد هذه القدرة شيئًا فشيئًا.

فمنذ عقود، وباسم المنافسة الشكلية والمدارة بدقة، احتكرت السلطة حق تعريف القوى السياسية "المشروعة" وحرمت أي قوة خارجة عنها، وقسمت المطالب الشعبية إلى "مشروعة" و"غير مشروعة"، ومن ثم أوكلت الاستجابة للمشروع منها فقط إلى تياراتها الداخلية، بينما واجهت البقية بالقمع والسجن والإعدام.

ورغم تغير الأسماء بين "يسار ويمين"، "إصلاحي ومحافظ"، "أصولي ومعتدل"، أو حتى "متشدد ووسطي"، إلا أن الهدف ظل واحدًا: الحفاظ على النظام.

لكن مع تفشي الفساد والفشل البنيوي، انهار هذا النموذج. فجاءت احتجاجات 2017 بشعار: "إصلاحي-أصولي، انتهت القصة" لتعلن رفض الشعب لهذه اللعبة برمتها.

ومنذ ذلك الحين، تغيرت المعادلة جذريًا، وانهارت الحدود التي رسمتها السلطة بين معسكريها إلى درجة لم يعد ثمة فرق ملموس بينهما.

اليوم، في إيران، يقف من جهة أغلبية المواطنين المطالبين بتغيير النظام، ومن الجهة الأخرى أولئك الذين لا يسعون سوى لإنقاذ النظام من أزمته الوجودية المتفاقمة.

في هذا السياق، لا البيان الصادر عن جبهة الإصلاح له وزن حقيقي، ولا ردود الفعل الصاخبة لصحف مثل "كيهان" و"وطن امروز" ووكالة "فارس". فالمعركة الحقيقية تجري في ساحة أخرى، حيث لم يعد المواطنون يرون فارقًا كبيرًا بين موقّعي بيان الإصلاحيين وصحيفة "كيهان".

في إيران اليوم، لا مطالب الإصلاحيين تثير اهتمامًا، ولا ضجيج خصومهم يثير حماسة. وإذا واصل الطرفان تكرار هذا السيناريو المستهلك، فليس لأن بينهم خلافًا حول "حماية النظام"، بل لأنهم ما زالوا يأملون بإعادة فرض النموذج القديم البالي للتحكم في المواطنين.

في وقت يواجه فيه المجتمع الإيراني أزمات متصاعدة مثل نقص المياه والكهرباء، والتضخم الجامح، وشح الأدوية، وتدهور البنية التحتية الحيوية، تنفذ إيران كل عام أحد أكبر مشاريعها اللوجستية، ليس داخل البلاد، بل على الأراضي العراقية؛ مسيرة الأربعين.

هذا الحدث، الذي تصفه الرواية الرسمية بـ"الزيارة"، أصبح عمليًا مناورة ضخمة للنظام لعرض قوته الإقليمية، وتعزيز الهلال الشيعي، وحشد رمزي داخليًا. لكن هل تتوافق هذه النفقات المالية والبشرية والسياسية مع المصالح الوطنية للمواطنين واحتياجات المجتمع الملحة؟

الأربعين، أي ذكرى أربعين يومًا بعد استشهاد الإمام الثالث للشيعة، هو أحد الشعائر المهمة في التقويم الشيعي. لكن مسيرة النجف إلى كربلاء بالشكل الحالي، هي ظاهرة حديثة ظهرت بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ورفع القيود التي فرضها البعث.

منذ حوالي عام 2011، دخلت إيران هذا المجال بكل قدراتها الإعلامية واللوجستية والمالية وحوّلت هذه الشعيرة الدينية إلى مشروع سياسي متعدد الأبعاد؛ منافسة للحج، وتعزيز النفوذ في العراق، وترسيخ الهيمنة الأيديولوجية.

في الخطاب الرسمي للنظام، لم يعد هناك ذكر للزيارة وحدها؛ فالأربعين أصبح "تدريبًا على الحضارة الإسلامية"، و"مناورة قوة للشيعة"، و"عرض للولاء للولي الفقيه".

ويعتبر خامنئي وقادة الحرس الثوري هذا الحدث ركيزة استراتيجية للحفاظ على الشرعية والنفوذ الإقليمي.

تقديس السياسة.. أداة للطاعة

منذ الأيام الأولى للثورة عام 1979، لم يكن الدين في إيران مجرد أداة للعبادة، بل رأس مال سياسي لبناء السلطة. جميع الهياكل، من التعبئة والحرب إلى الحجاب والأربعين، وُضعت في خدمة "تقديس السياسة". الهدف كان واضحًا: استغلال إيمان الناس لمنح الشرعية للنظام وإسكات المعارضين باسم الدين.

في هذا الإطار، تحولت مسيرة الأربعين من زيارة طوعية إلى "تعبئة جماهيرية دينية-حكومية"، حيث يُنظر إلى حضورها لدى الموظفين والجهات التابعة كعلامة على "الولاء للنظام".

المشاركة ليست بدافع الإيمان أو الاختيار، بل في كثير من الحالات نتيجة ضغط اجتماعي ومتطلبات وظيفية؛ زيارة يجب تصويرها على "إنستغرام" لتأكيد الحضور أمام المدير!

تكلفة الأربعين.. فاتورة ثقيلة على المواطنين

لا تزال قرى إيران تعتمد على صهاريج المياه، ويتعلم الطلاب في صفوف منازل مؤقتة، ويصطف العديد من المرضى للحصول على سرنجة بسيطة، بينما تُنفق مليارات التومانات من أموال الشعب على مسيرة الأربعين.

ووفقًا لما أعلنته اللجنة المركزية للأربعين، أنفقت الحكومة أكثر من 12 ألف مليار تومان على حل الاختناقات المرورية، وإنشاء الطرق، وتسهيل تنقل الزائرين.

ويبلغ مجموع البنود الرسمية للميزانية لعام 2024، التي ذكرت صراحةً "الأربعين"، نحو 1200 مليار تومان.

كما خصصت بلدية طهران وحدها 170 مليار تومان لهذا الحدث في عام واحد، فيما أقرت الحكومة في 2025 مبلغ 400 مليار تومان لمواجهة الحرارة والأمراض المعدية على طول مسار الزائرين.

بين 27 يوليو (تموز) و12 أغسطس (آب)، وفقًا لإحصاءات شرطة المرور، فقد 125 شخصًا حياتهم وجرح نحو 2900 آخرين في خمس محافظات حدودية فقط. تكشف هذه الخسائر الكبيرة، جنبًا إلى جنب مع الازدحام الهائل، عن قصور البنية التحتية. ورغم الإنفاق الضخم العام الماضي لتحسينها، لم تُنشر أي تقارير عن التكاليف الفعلية هذا العام.

كما أن البيانات اليومية والمفصلة عن أنواع الرحلات والمسارات وعودة الزائرين غير متاحة للعامة، والتقارير الحكومية غالبًا ما تُستخدم لأغراض تضخيم سياسي.

المشكلة ليست في الزيارة نفسها، ولا في المعتقدات الدينية للناس، بل في فرض إنفاق مليارات على مراسم سياسية–دينية على كاهل شعب يُطلب منه الاعتماد على الدعاء لتلبية احتياجاته الأساسية.

في بلد شبكة الكهرباء فيه متدهورة، والأدوية نادرة، والشعب بلا ماء، وظل الحرب يخيم، يصبح الاختيار بين توفير "المياه والكهرباء" أو إنفاقها على "مناورة القوة" قرارًا سياسيًا واعيًا يظهر أن النظام يعتبر "العطش والظلام" أرخص من "الوعي والمساءلة".

حتى مع الاحترام للتجربة الروحية لملايين المؤمنين، تبقى مسيرة الأربعين، على مستوى السياسة العامة في إيران، مشروعًا يخدم عرض السلطة؛ مشروع مكلف، بعوائد سياسية للنظام، وفاتورة باهظة على المواطنين.

واحدة من السمات الرئيسية للأنظمة الشمولية والديكتاتورية في نقاط مختلفة من العالم هي الجهد والتركيز على السيطرة ليس فقط على السلوك والأفعال، بل على أفكار ومشاعر المواطنين أيضاً.

في الديكتاتوريات، يتم تحقيق هذا الهدف من خلال طرق مختلفة بما في ذلك الدعاية، والتلاعب الذهني، والسيطرة على الإعلام، والتجسس، وحتى محاولة إثارة الناس ضد بعضهم البعض؛ بحيث في الحالة المثالية للديكتاتور، لا يثق حتى الابن بأمه والجار بجاره ليتم توفير غرضه في السيطرة الشاملة والدائمة.

النظام الإيراني خلال السنوات الماضية روج بطرق مختلفة فكرة التجسس والإخبار عن المواطنين لبعضهم البعض، ومسؤولوه يصرحون أحياناً ببيانات وأرقام غير قابلة للإثبات حول نجاح جهودهم في هذا المجال.

في أحدث نوع من هذه التصريحات، كتبت وسائل الإعلام في إيران نقلاً عن سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قيادة الشرطة الإيرانية، أنه خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، تم اعتقال 21 ألف شخص مشتبه في التجسس من خلال ما وصفه بـ"التقارير الشعبية".

النظام الإيراني بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي تعتبر من قبل العديد من الخبراء فشلاً استخباراتياً كبيراً للنظام، شدد القمع على المواطنين خاصة الأقليات الدينية والأجانب.

في 14 يونيو (حزيران)، ويوماً بعد بدء الهجوم الإسرائيلي، طلبت وزارة الاستخبارات من المواطنين "في حال رؤية أي سلوك مشبوه أو مرور مركبات خاصة بما في ذلك الفان والشاحنات الصغيرة والشاحنات المشبوهة" الاتصال بهذه الوزارة.

بناءً على التقديرات المنشورة، يبلغ عدد موظفي منظمة الاستخبارات والعمليات الخاصة الإسرائيلية (الموساد) في جميع الأقسام حوالي سبعة آلاف شخص. وفقاً لذلك، نجحت قوات الشرطة في اعتقال ثلاثة أضعاف موظفي الموساد، ويبدو أن مثل هذه العملية غير مسبوقة في تاريخ التجسس المعاصر.

اللجوء إلى خطاب "الوحدة" بين طبقات المجتمع المختلفة من المتطوعين الموالين للنظام إلى الذين يسعون للإطاحة بالنظام، والتمسك بخيط القومية وقراءة نشيد "يا إيران"، والجهد لإظهار إقبال الناس على النظام من الحيل الأخرى للنظام الإيراني لجعل ضرورة وجوده واحداً مع مفهوم الحفاظ على الوطن.

يبدو الآن أن ادعاء تحديد المشتبه بهم بالتجسس عبر التقارير الشعبية هو محاولة من النظام لاستغلال المواطنين وإظهارهم كشركاء في عمليات القمع.

الجهود الدورية لتشجيع الناس على التجسس

واحدة من أوضح الأمثلة لإظهار جهود النظام في مجال استخدام المواطنين كأداة للتجسس هي الدعاية للحجاب الإجباري، وقمع العصيان المدني للنساء من خلال تحريض الناس على الإبلاغ عن صور وأماكن تردد هؤلاء النساء.

في أواخر صيف عام 2023، قدمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبيقاً للهواتف المحمولة يُدعى "ناظر" لتسريع عملية الإبلاغ عن عصيان النساء للحجاب الإجباري في الأماكن الحضرية.

في ذلك الوقت، تم الإبلاغ عن أن هذا البرنامج للهواتف المحمولة يُوضع في تصرف الأفراد الذين يقدمون أنفسهم إلى هذه الهيئة كمبلغين حكوميين ويتعاونون مع هذه المؤسسة.

في مثال آخر، طلبت وزارة الاستخبارات في مارس (آذار) عام 2023 في رسالة نصية من الناس المساعدة في تحديد "عملاء الموساد" مع هذه الوزارة.

الدليل الوحيد الذي قدم لتحديد وإبلاغ عن هؤلاء العملاء المزعومين كان كالتالي: "إذا اقترب منك شخص بقبعة، قناع، قفازات، مكياج ... وطلب بطاقة SIM بدون اسم أو إيجار سكن قصير الأجل، فاشتبه به كعامل في عمليات إرهابية للموساد واتصل فوراً بـ113".

يُلقي النظام الإيراني بتهم التجسس على أفراد من مختلف الفئات، من موظفين وبائعين بسطاء إلى أعضاء في حرس النظام، ويحتجزهم في السجون، وأحياناً يُعدم بعضهم دون محاكمة عادلة.

ووفقاً لبعض السجناء السياسيين السابقين، سجون إيران مليئة بأفراد من مهن وخلفيات وتعليم مختلف من الموظفين والباعة البسطاء إلى أعضاء حرس النظام الإيراني الذين في السجن بتهمة التجسس، والنظام يرسل أحياناً أفراداً بهذه التهمة إلى حبل المشنقة دون محاكمة عادلة.

قبل ذلك وفي أعقاب عدة دورات من الاحتجاجات الوطنية للمواطنين ضد النظام بما في ذلك في يناير (كانون الثاني) عام 2018، رأينا أن وزارة الاستخبارات وبعد أيام قليلة من تصاعد الاحتجاجات، طلبت من المواطنين تحديد "الذين يلحقون الضرر بالممتلكات العامة".

من مراقبة النظام إلى تفكك الثقة الاجتماعية

في التاريخ المعاصر، كانت هناك حكومات اعتقدت خطأً أن الاعتماد على التجسس الداخلي والإخبار عن الناس لبعضهم البعض يؤدي إلى استقرارها.

كما أن بحثاً نشر في ألمانيا عام 2008، في وقت انهيار جدار برلين عام 1989، كان هناك حوالي 189 ألف شخص مخبرين لشرطة الاستخبارات السرية في ألمانيا الشرقية (اشتازي).

اعتمد اشتازي على الناس العاديين للإبلاغ عن الأنشطة التي لا تتوافق مع الأيديولوجيا الرسمية في ألمانيا الشرقية التي يبلغ عدد سكانها 16 مليوناً.

إن تعميق انعدام الثقة بين أفراد المجتمع لا يُعد أمراً مريراً بالنسبة للنظام الإيراني، الذي اعتاد على نهج "فرّق تسد"، باستثناء أوقات الانتخابات والتجمعات الحكومية التي يسعى خلالها إلى إظهار دعم جميع فئات الشعب.

لقد أظهر النظام الإيراني باستخدام أدوات مثل تطبيقات الإبلاغ، والرسائل النصية الأمنية، والدعوات العامة لتحديد "العناصر المشبوهة"، أنه يريد عملياً تحويل جزء على الأقل من الناس إلى ذراع قمع له.

تخيل أنك على متن حافلة منذ سنوات تسير في طريق ضيق وملتوٍ، نزولاً على منحدر خطير. السائق يتجاهل تحذيرات الركاب، والفرامل تصدر أصواتاً، وكل منعطف يقرب الركاب خطوة نحو الهاوية.

بعض الركاب نزَلوا في منتصف الطريق، وبعضهم الآخر لا يزال جالساً ينتظر ليرى أين ينتهي الطريق.

هذه الصورة تمثل إيران اليوم؛ دولة عالقة في أزمات هيكلية في الحكم، ليست نتيجة حادثة واحدة، بل نتاج مرض مزمن. أزمة في الإدارة، أزمة في اتخاذ القرار، أزمة في الشرعية، والأهم من ذلك كله، أزمة في الكفاءة.

صيف 2025، الحر الشديد يحرق البلاد، وإيران تعاني من نقص في المياه والكهرباء. الحكومة تتخذ قراراً بـ"التوفير" فتغلق البنوك والدوائر، كأن فن إدارة الدولة يقتصر على إعلان الإغلاق.

ويصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، أمام مديري وسائل الإعلام بوضوح: "لا أملك القدرة على الاختيار. لا مياه لدينا، لا كهرباء لدينا، الصناعة تواجه مشكلات، كل شيء مجبر عليه".

هذه الأقوال ليست مجرد شكوى، بل اعتراف رسمي بالعجز عن إدارة شؤون البلاد اليومية.

وهو يقدم قائمة بالأزمات: نقص المياه والكهرباء والغاز، التضخم، دعم المواد الأساسية، سوء الإدارة المتراكمة، استنزاف الموارد، وعجز الميزانية؛ يضيف أن أي قرار لا يمكن تنفيذه دون موافقة المرشد. حتى لو وُجد حل - والذي يبدو أنه غير موجود - فلا يملك السلطة لتنفيذه. هذا تعريف واضح لمأزق الحكم.

الموارد الفارغة والأولويات المعكوسة

في السياسة الداخلية، بزشكیان بلا سلطة تنفيذية. الموارد الوطنية تُستهلك في قطاعات بلا مردود اجتماعي، في حين تبقى الاحتياجات الأساسية والحيوية للبلاد عالقة.

أما في السياسة الخارجية، فيكشف بجملة بسيطة عن هشاشة البلاد: "إذا بنينا البرنامج النووي، سيضربوننا مرة أخرى".

هذا الكلام يتناقض تماماً مع الرواية الرسمية للنظام الإيراني عن "الانتصار" في الحرب التي استمرت 12 يوماً.

الحرب التي عرضتها وسائل الإعلام الحكومية على أنها انتصار كبير، يعترف رئيس الحكومة في النظام الإيراني بأن البلاد في موقف يمكن فيه أن تكون مشاريعها الحساسة هدفاً للهجوم التالي.

خارج مكتب الرئاسة، حذرت 76 شركة مستوردة للأعلاف من أن مخزونها وصل إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، وأن سوق اللحوم والدواجن والألبان على شفا أزمة غير مسبوقة، قد تصبح غير قابلة للتعويض مع أي توتر عسكري.

مع ذلك، بدلاً من معالجة المشكلة فوراً، تعطي وزارة الجهاد الزراعي الأولوية للشركات الحكومية و"الخاصة التابعة للدولة" في تخصيص العملات، تاركة القطاع الخاص ينتظر لشهور.

لسنوات كان يُقال للشعب: "ليس لدينا شيء، لكن لدينا الأمن". اليوم لم يبقَ ذلك "الشيء" ولا الأمن. الحرب وصلت إلى أحياء طهران، وسماء إيران تحت تهديد إسرائيل، ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدد خامنئي علناً: "عندما تخرج من الملجأ، انظر أحياناً إلى السماء…" هذه الجملة تعني أن المرشد الإيراني أصبح تحت تهديد مباشر.

الواقع في إيران اليوم يُظهر خطين متوازيين: شعب يجد طرقاً للبقاء بفضل المبادرة والجهد، وحكومة تعدّ فقط الأزمات وتزيدها.

هذا الوضع يعني أن إيران لا تزال على متن نفس الحافلة بلا فرامل التي تتجه نحو الهاوية. إذا كانت الحكومة خلف المقود غير قادرة على تأمين المياه والكهرباء، وإقامة الأمن، وإدارة الأزمات، وتعترف بهذا العجز، أليس الوقت قد حان لفصل مصير إيران عن مصير النظام الإيراني؟

المسؤولية اليوم تقع على الركاب الذين يجب أن يختاروا طريقاً آخر قبل الوصول إلى حافة الهاوية، طريق ينقذ إيران من السقوط المحتم.